الدكتور جاكوب فريز ، أميركي من مواليد 1826. درس الطب واقتحم عالم الصحافة عندما اشترى الجريدة الرسمية في ترنتون – نيو جرسي و استمر في نشرها حتى عام 1866 , ثم عُيّن برتبة مقدم في الجيش والتحق في عدة مهمات عسكرية واقتصادية في بلدان عدة.

زار المشرق خلال شهري اذار و نيسان من عام 1867 , وجال في بلاده و مناطقه برفقة زوجته “ليلي” في رحلة طويلة بدأها في مصر وانهاها في تركيا , ووضع هذا الكتاب ايمانا منه بأن من يريد أن يكتب عن الأراضي المقدسة في فلسطين ” يجب أن يعرفها ، يراها ويشعر بها, …, يجب أن يراها بنفسه بكل جمالها وتشوهاتها ، ويجب أن يشعر في داخله بالارتباط المقدس التي يتجمع حول الجبال والوديان والبحيرات والأنهار والبلدات والمدن”.

في كتابه مدح كبير وتقدير واضح للحملات الصليبية و ما أسماه نضالات الصليبيين الذين “سكبوا دماء حياتهم على سهل إدرايلون (او مرج ابن عامر كما يسميه العرب)، حول أسوار القدس ، لإنقاذ الصليب من ايادي الكفار ، وفي أي مكان آخر يمكن أن يلتقوا فيه بالمسلمين وجهاً لوجه , ويدا ليد”, وقد يكون كلامه نتج عن تأثره الكبير بالفتنة المؤسفة التي حصلت في جبل لبنان وسقط فيها عشرات الألوف من الضحايا أغلبهم من المسيحيين.

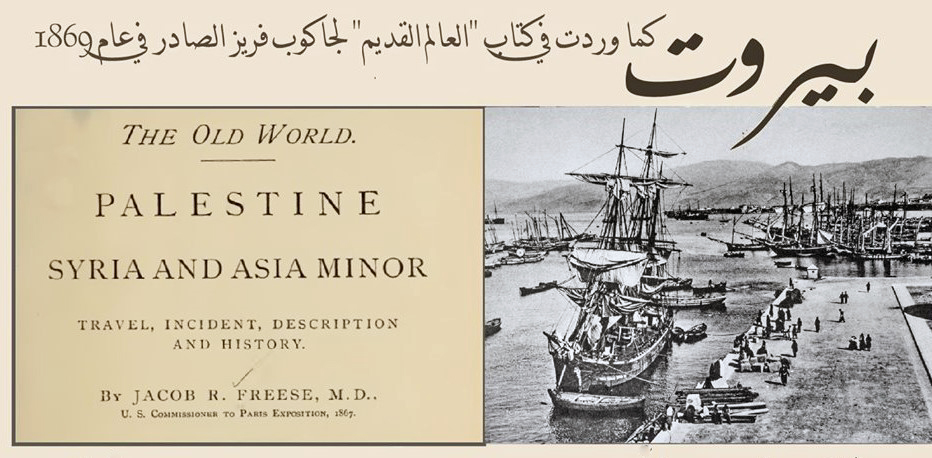

في الحقيقة , لا يهمني اراءه , ولا تفسيراته للاحداث التي لا يستطيع رؤيتها الا من خلال عيون أميركية وخلفيته الدينية المتشددة, ولكنني سأقتطع الفقرات التي كتب فيها عن مدينتنا الغالية بيروت اثناء مروره بها, وبقائه فيها لمدة زمنية بسيطة بسبب عدم توفر مراكب بخارية تستطيع الرسو في ميناء يافا, مما سمح له بالتعرف عن كثب على بيروت وكتابة كثير من التفاصيل الدقيقة والملفتة لأنشطة الحياة في بيروت التي غفل عنها كثيرون من الرحالة والمسافرين, والتي سوف نستعرضها معا في الصفحات التالية.

سعى “فريز” لجعل كتابه تعليميًا وممتعًا في آن واحد , فجمع المعلومات من مصادر متنوعة , كما أقتبس من كتّاب آخرين ولو من دون الإشارة اليهم أحيانا , وأغنى كتابه أيضا برسوم لم ينفِ أنه نقلها عن لوحات اشتراها من افراد آخرين خلال سفره, مُقرّاً بأنه لم يذكر شيئا من باب “الخبث”, ولم يحذف أي حقيقة تُعتبر ذات أهمية أو فائدة مهما كانت قاسية أو فظة.

ويقول في مقدمة كتابه : “لقد كان من دواعي سروري ، خلال شهري مارس وأبريل 1867 ، أن أقضي واحد وأربعين يومًا في السفر عبر فلسطين وسوريا , امضيتها على ظهور الخيول و نمت الليالي في الخيام , وخلال هذا الوقت لم أدّخر جهداً لأرى ما كان أن يجب أن يُرى , وتعلم ما يجب تعلمه”. تاركا الحكم على مدى صوابية ما فعله , الى صفحات الكتاب.

يبدأ “جاكوب فريز” الحديث عن بيروت بشكل عرضي ليقول :” بيروت هي النقطة التي يُنهي فيها معظم المسافرين حجّهم عبر فلسطين ؛ ومع ذلك ، ولأسباب عديدة ، فهي النقطة التي يجب أن يبدأ حجّهم منها”.

هذه العبارة لفتت انتباهي و دفعتني الى طرح سؤال عن سبب قناعته بأن تكون بيروت هي نقطة الانطلاق , لنفهم منه لاحقا أنه أراد أن يحجز في ذاكرتنا مكانا لائقاً للحديث عن هذه المدينة, التي سوف يطلعنا من خلال مشاهداته الشخصية أو معلوماته التي استقاها من مصادر كثيرة, عن سبب هذه التوصية وأهميتها للقاصدين الى الأراضي المقدسة في فلسطين.

يقول “فريز” انك اذا وصلت الى فلسطين عن طريق ميناء يافا لتذهب بعدها الى القدس , فإن “عقلك سيُصدم “, وستجد صعوبة كبيرة في التوفيق بين النصوص المقدسة التي تتحدث عن أرض فيها”مجاري المياه وينابيع تنبثق من الصخور” و أرض “زيتون ورمان وأشجار تين” و ” يتدفق منها الحليب والعسل” , وبين ما رأه “فريز” الذي لم يكن الا “جبالا من الصخور ووديان قاحلة ، وآبار جافة وجداول بلا ماء, وطرق غير مستوية وقديمة جدا”, وليصل الى نتيجة مفاجئة وصادمة في نفس الوقت, فيقول :” وخيبة الأمل التي تطغى على النفس ستلتصق بها لأيام وأسابيع ، إن لم يكن طوال بقية الجولة عبر فلسطين”.

لهذا السبب , اقترح “فريز” أن تبدأ رحلة الحج لكل مسيحي من بيروت التي تصلها المراكب البخارية,والاتجاه منها جنوبا حيث الجبال والوديان و السهولة الملونة , وجداول المياه والأنهار, ويلفت الى ميزة وهي تتبع خطى السيد المسيح ، فيقول:”أن الطريق من بيروت والذي يتجه جنوبًا هو الأفضل بكثير. أولاً تقوم بزيارة الناصرة ، حيث أمضى المسيح سنوات شبابه فيها, ثم قانا حيث حدثت معجزته الأولى, ثم ناين ( قرية قيل انها كانت بالقرب من تل العجول اسفل جبل حرمون) ، حيث أعاد الحياة لإبن الأرملة الوحيد , ثم بحيرة طبريا ، حيث قضى أكثر من ثلاث سنوات من حياته وخدمته , ثم تصل الى القدس ، حيث عاش ، وعانى ، ومات ، وقام مرة أخرى. ومن القدس تزور بيت عنيا وأريحا و نهر الأردن وبيت لحم ، وبعد العودة ، تقضي المزيد من الوقت في المدينة المقدسة”.

وفيما “فريز” يحدث نفسه عن طرق الحج ومواقعها المهمة ,كانت السفينة التي يركبها تكبح جماح سرعتها وتواصل جريها البطيء نحو ساحل بيروت, فتكبر الأرض, ومعها تظهر البيوت البيضاء المنتشرة على طول السهل عند سفح الجبل ، وكأنها ترحب بالواصلين بألوان أشجارها الخضراء , وهوائها المليء بعطر أزهار البرتقال والليمون ، لتسقط بعد ذلك المرساة في خليج بيروت أمام نتوء صخري طويل يرتفع تدريجيًا من الماء ، وفوق ذلك ترى المآذن والأبراج , ومن وراءها قمم الجبال الشامخة.

يقول “جاكوب فريز” ان اقامته في بيروت استغرقت حوالي أسبوع ، بانتظار وصول سفينة بخارية تُبحر به الى إسطنبول,وخلال ذلك الوقت كان لديه فرصة ثمينة لرؤية بيروت والتعرف اليها عن كثب, معتبرا إياها أفضل مدينة في سوريا, فشوارعها جيدة بشكل عام ، ومنازلها مريحة ، و عدد كبير من بيوتها فاخر.

أما سكانها فهم كادحون مجدّون في العمل والسعي الى الرزق ، ومقدامون تمامًا كما يمكن أن تتوقع في بلد مثل هذا , أما أسواقها فهي مليئة بالسلع الشرقية والأوروبية ، والتجار فيها يتعاملون بصدق, وخاصة انك في منطقة لكل شيء فيها سعرين وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمسافرين.

يذكر “فريز” ان عدد سكان بيروت يبلغ حوالي خمسين ألف نسمة , ولكنه يشكك و يعتقد أن هذا الرقم مُبالغ فيه.

يقول “فريز” : “بيروت هي مدينة قديمة. ولا تزال تؤكد بجمال مناظرها ومناخها الرائع وخصوبة ضواحيها, ارتباطها بمعنى السعادة, رغم قلة البقايا المعمارية التي تدل على العظمة التي حققتها تحت حكم الأباطرة الرومان ولا سيما جستنيان ، الذي أطلق عليها لقب “أم الشرائع” ومنحها ، إضافة الى روما والقسطنطينية ، حقا حصريا في الحصول على أساتذة لشرح الفقه الروماني”.

وينصح “فريز” بعدم البحث في بيروت عن بازارات تشبه الموجودة في اسطنبول أو القاهرة أو دمشق ، لأن الزائر سيصاب طبعا بخيبة أمل كبيرة, والأفضل له أن “يتمتع بالمشاهد الخلابة المليئة بالحياة في الشوارع المزدحمة في هذه المدينة الصغيرة” , التي سترى فيها الناس من مختلف الدرجات الاجتماعية والطوائف والمذاهب, كهنة ، ومشايخ ، وموارنة ودروز وأتراك وعرب وأرمن ويهود , ونساء موشحات بالأسود، وعبيد من الجنسين. مدينة فيها الأسود والبني والأبيض , ويتزيّون بألبستهم المتنوعة.

“هنا ستجد متعة كبيرة وتسلية في مراقبة مهن ومواقف وحركات مجموعات تتبدل باستمرار وتختلط وتتقاطع مع بعضها البعض في كل اتجاه”.

ثم ينتقل “فريز” للحديث عن تمسك الناس في الأسواق بالجلوس على الأرض “مقرفصين”, حيث ترى “الحداد جالسا يطرق حديده, والنجار يحفر في خشبه أو يخطط الواحه ،وحتى النساء تراهن جالسات وهنّ يغسلن الملابس.

أما التجار فيزاولون أعمالهم في متاجر صغيرة لا تزيد مساحتها عن خمسة أو ستة أقدام مربعة مما يسمح لهم بالوصول الى بضائعهم من دون الوقوف,وحتى الخياط الذي يجلس مقرفصاً, فهو لا يخرج من متجره حتى يأخذ قياساتك , وانما يمد ذراعيه محرّكا اياهما صعودا وهبوطا او يطير بهما يسارا ويمينا.

ونواصل مع “جاكوب فريز” ومشاهداته في أسواق بيروت حيث يتحدث عن التنوع الكبير في الطوائف والعقائد التي تجمّعت في بيروت والتي لا يمكن مُلاحظتُها في أي مكان آخر .

ويقول , ان أسواق بيروت , التي نادرا ما تكون جميع محلاتها مفتوحة و من ناحية أخرى ، سيكون من غير المألوف أن تجدها كلها مغلقة في أي يوم, فهنالك دائما يوم عطلة لجزء من السكان , فيما الأخرون يواصلون أعمالهم بشكل عادي.

هنا ثلاثة أيام من أيام الأسبوع مخصصة للطوائف الكبرى , فالجمعة للمسلمين ،و السبت لليهود ، والأحد للمسيحيين الذين لديهم أيضا أيام محجوزة للاحتفال بقديسيهم الكثر, وهي أيام تؤثرُ على كثير من الحرفيين الفقراء الذين يكسبون خبزهم بشكل يومي.

ويضيف هنا “فريز” جملته القاتلة التي تصف احدى كبرى المشاكل الحاضرة حتى يومنا هذا, فيقول :”في الواقع ، الوقت سلعة لا تحظى بأي ثمن في الشرق”.

ثم يعود للحديث بالتفصيل عن الاسواق , فيقول انه يمكنك تمييز أصحاب المتاجر من الأجناس المختلفة بسهولة , وذلك من خلال طريقة عملهم كما هو الحال مع ملابسهم.

يصف التركي ويقصد به المسلم, بأنه رزين وقليل الكلام ، ونادرا ما ينطق بأكثر مما هو ضروري. يضع سلعته أمامك ، ويسمي سعرها ، ويتركك تقرر بنفسك اذا اردت الشراء أم لا, فالجدال معه عقيم , وطلب تخفيض السعر لن يمر, لأنه لن يخفض ولو بارة واحدة (الليرة التركية كانت تساوي مئة قرشا الذي كان يساوي أربعين بارة), وكل ما سيفعله هو إخذ البضاعة منك واعادتها الى مكانها.

أما المسيحي فيتحدث بشكل أكبر , وهو حريص على التوصية ببضائعه والحث على شرائها ، ولا يشعر بالإهانة أبداُ من عرض سعر آخر ومعقول أقل مما طلبه أولاُ, فهو يعلم أن هناك أشخاصًا يستمتعون بالمساومة والرخص ، ولن يشتروا أبدا ما لم يتمكنوا من الحصول على سعر مخفض ؛ ولذلك يقوم بترتيباته وفقا لذلك.

وعن تفاصيل المساومة واساليبها , يخبرنا “فريز” ان العربيّ لديه مذاق حقيقي لفن وغموض التسوق ، وهو الرجل الذي يعرف قيمة المال, ولا يشتري شيئا الا بمبلغ ضئيل و بعد مساومة طويلة قد يصل وقتها الى نصف ساعة.

وعلى المشتري اذا وجد الصنف الذي يريد أن يشتريه , ان يحضّر نفسه لجلسة مطوّلة , وقد يضطر الى الصعود الى “المصطبة” التي يجلس عليها البائع ليجلس الى جانبه, ويشعل غليونه لتبدأ المعركة الكلامية.

يقول “فريز” ان عرض نصف السعر المطلوب على البائع هو خطوة جيدة للغاية لتبدأ المساومة من جانبك, ورغم ان عرضا كهذا سيكون مرفوضا, الا انه سيجعل خصمك يدخل في دائرة النقاش , ومع استمرار الجدال ومع دخول أحاديث طارئة آخرى غير ذي صلة لترطيب الأجواء ، يتم في النهاية التوافق بين الطرفين و تنتهي صفقة الشراء.

ثم يتابع”جاكوب فريز” الإضاءة على تجار بيروت بحسب طوائفهم , ويقول :” أما اليهودي فهو نفسه في جميع البلدان وتحت كل زي , وستعرفه على الفور من خلال شغفه الشديد بالحصول على الزبائن ، وأيضا من تقلبه في الكلام وإيماءاته الغريبة ، مما يجعله على النقيض تماما من المسلمين ورزانتهم وهدوئهم”.

ثم ينتقل “فريز” للحديث عن صناعة الحرير في بيروت التي وصفها بأنها “جديرة بالملاحظة” رغم انها تعتمد على آلات يدوية غليظة وسيئة الصنع وتتزاحم أحيانا في غرفة واحدة أو أكثر ويتسائل :”كيف يمكن لهذا النسيج الجميل أن يخرج من هذه الأدوات الخرقاء”, منوّها بأن السوريين الأصليين ينسجون الديباج الجميل و اللماع بجودة تماثل، ذلك المصنوع في بروكسل وليون.

ويخبرنا “فريز” ان هذا الحرير كان مطلوبا في السابق من جميع فئات السكان ، ولكن في الآونة الأخيرة اُستُبدل بشكل كبير بسلع رخيصة من أوروبا, باستثناء الديباج الغني المطرز بالذهب والفضة المصنوع في بيروت والمناطق المجاورة فما زال مرغوبا به بشكل كبير من السوريين الأثرياء, فيما الزنانير والأوشحة الحريرية البيروتية ما زالت تحظى بتقدير كبير ، وتُصدّر إلى مناطق مختلفة من الشرق.

وطالما أن “فريز” يتجول في أسواق بيروت , ملاحظا و مسجلاً أهم النشاطات والأعمال فيها ,فقد استوقفه عمل مقرضي الأموال والمهربين , الذين اعتبرهم شر لا بد منه في ضرورة التعامل معهم في ترتيب و تسوية الأمور مع المترجمين وسائقي البغال والخدم, وغيرهم.

اما المقرضين او المرابين , فهنا في بيروت، كما في أي مكان آخر في الشرق ، يقتصر هذا النوع من الاعمال في الغالب على اليهود , معتبرا أن الشتائم والاهانات التي يتعرضون لها لا تُقارن بالفظاعة التي يمارسونها مع عملائهم.

وهؤلاء المرابين ,يخبرنا “فريز” انهم يشكلون كتلة كبيرة في جميع أنحاء سوريا , وهم موجودون في يافا والقدس ودمشق وبيروت وبعض البلدات الصغيرة في فلسطين, زاعما أن الواح موسى أعطت اليهود حقاُ في إقراض الغرباء (غير اليهود) بفوائد كبيرة , وهذا سبب رئيس للازدراء الذي يتعرضون له.

لكن “فريز” يخبرنا بأن خطيئة الربا لا يحتكرها اليهود فقط, لأن بعض المسلمين انحرفوا عن مبادئ الإسلام وابتكروا ذرائع وحيل كبيرة جمعوا من خلالها بين التعصب لتعاليم القرآن و تجاهل وقح لتطبيقاته الأخلاقية, حيث يعمل المرابي المسلم على ابرام القرض بعقد امام القاضي ولمدة قصيرة والتحايل على المبلغ الإضافي “الربا” لإخراجه وكأنه مجرد “بخشيش” او اكرامية.

نواصل جولتنا في شوارع بيروت كما رأها “جاكوب فريز” خلال زيارته للمدينة في عام 1867 , فيتحدث عن تنوّع الأزياء في شوارع بيروت والذي يرتبط برأيه بتعدد أتباع الطوائف الدينية فيها ,فيقول انك ترى الأتراك التقليديين يرتدون القفاطين الطويلة مع عمامات منتفخة بيضاء أو خضراء التي تحق لمن كان من عليّة القوم أو منتسبا للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) او لمن حجّ بيت الله الحرام في مكة المكرمة, كما يمكنك أن ترى المسلم العادي يسير في طريقه بهدوء ،يداعب بيد لحيته فيما اليد الأخرى تستند على خنجر أو على حقيبة ادوات الكتابة المعلّقة في حزامه.

ثم يلتفت “فريز” ليطلق سهامه نحو اليهود الذين تراهم في شوارع بيروت واصفا إياهم “بالجنس المشتّت” , فيقول:” انك ترى اليهودي مرتديا قفطاناً قذراُ وعمامة ذات لون داكن ، يحدّق يمينًا ويسارًا باحثا عن أي فرصة لتحقيق مكسب ولو كان صغيرا, وينظر بشوق الى الأوروبيين الذين يتجولون هنا ، عارضا عليهم جميع الخدمات الممكنة”.

وعن الأجانب الذين لهم حضور كبير في بيروت , و خاصة انه زارها بعد فتنة الجبل بين المسيحيين والدروز , فيقول أن المندوبون من جميع دول أوروبا تقريبًا موجودون هنا بأعداد كبيرة ، وجميعهم مخلصون لصفاتهم الوطنية, فالفرنسيون بثيابهم الملونة يمشون بتؤدة , والبحارة النمساويون يخلعون قبعاتهم احتراما لكل من يرتدي ملابس أوروبية ،أما الإنكليزي فتراه بوجهه الخشبي يجوب الشوارع بشكل مباشر , محدقا في المنازل والسماء ، دافعا كل شخص لا يبتعد من طريقه.

وفي بيروت لا ترى كثيرا من النساء يطفن في الشوارع , وجميع النساء المسلمات يخفين وجوههن بقماش من الحرير الأسود أو القطن يتدلى إلى الصدر, وإلى جانب ذلك يرمين أيضًا على رؤوسهن قطعة من الشاش الأبيض الفضفاض (موسلين) معلقة على ظهورهن كلما اقترب مرور أحد من الرجال.

أما الشابات فيزحن أغطية الوجه قليلا و يكشفن عن عيونهن السوداء اللامعة ، الا انهن غالبا ما يتعرضن للتوبيخ من قبل الكبيرات في السن واللواتي يتمتعن بصرامة أكبر .

ثم ينتقل “فريز” الى النساء المارونيات, فيقول أنهن يضعن أغطية بيضاء فوق “طناطير” على رؤوسهن ، ويسقطونه على وجوههن المستديرة “الجميلة” من حين الى آخر لإخفائها من نظرات الغرباء, أما النساء الكاثوليكيات العرب فهن لا يغطين رؤوسهن و وجوههن, ويزيد “فريز” في مدحهن و التغزل ببعضهن فيقول :”شخصياتهن رائعة و تتمتع وجوههن بجمال نادر”.

لفت نظر “فريز” كثرة المقاهي في بيروت واعتبرها من المؤسسات المشهورة في بيروت ,حيث يمكن للرجل أن يطلب فيها ما يحلو له من المشروبات إضافة الى القهوة التركية.

يتردد على المقاهي في النهار بشكل عام أناس كثر , ولكن في الليل , تزدحم المقاهي الكبيرة فقط و تكتظ بالرواد ولاسيما حين تُعزف الموسيقى فيها, حتى لتظن أن نصف سكان المدينة يسهرون هناك .

ومن المؤسسات التي أعجبت “فريز” أيضا , الحمام التركي, والذي يصفه من خلال تجربته الخاصة لقرائه الغربيين الذين لا يعرفون معناها , فيقول إن الحمام نفسه هو بناء شرقي ، يتكون من غرفة دائرية كبيرة ، تعلوها قبة متقنة الصنع ، مع غرف جانبية لخلع الملابس، والبخار ، والتلييف ، وما إلى ذلك من أنشطة فيه.

ومما قاله “فريز” : بعد أن خلعت ملابسي في أحدى الغرف , عدت الى الغرفة الدائرية تحت القبة الكبيرة , حيث أخذني رجل مسلم ضخم و قوي البنية ووجّهني لانتعال قبقاب خشبي يساعدنا على السير فوق الأرضية الرخامية في غرفة البخار المجاورة . لقد حاولت فعل ما طُلب مني أن أفعله , ولكن سرعان ما اكتشفت بعد أن كدت أن أكسر عنقي تقريبا , أنه من الصعب مجاراة التركي في خبرته في استعمال القبقاب, مما أضطرني الى خلعه و السير حافيا.

في الغرفة الأولى وجدت هواء ساخنا , وفي الغرفة الثانية ازدادت السخونة , حيث أشار اليّ الرجل للجلوس على منصة رخامية في وسط الغرفة ، وهنا, كان العرق يخرج من كل مسام في جسدي.

بعد ذلك ، طلب مني الاستلقاء على الأرضية الرخامية ، وبيده التي يلبس فيها قفاز خشن ، بدأ الفرك من الرأس إلى القدم , لقد خُيّل لي أنه يقتلع كل الجلد الخارجي من جسمي.

بعد كل فرك قاس ، كان الرجل يهز يده كما لو كان يتخلص من الجلد الذي علق بالقفاز . العملية قاسية إلى حد ما ، لكنني قررت أن أتحمّلها مهما كان الثمن.

بعد ذلك , وضع الرجل قفازا مصنوعا من الشعر ، ووضع وعاء من الصابون الساخن بالقرب منه ، ثم بدأ في نشر الرغوة عليّ من الرأس إلى القدم. كان رأسي و وجهي و شعري مغطى تمامًا بالصابون , وبالكاد كنت أستطيع التنفس , فيما الرجل يتكوّم أمامي و ويواصل التدليك , كما لو كان ينوي أن يخنقني تمامًا.

بعد ذلك , بدأ بصب الماء الساخن فوق رأسي على دفعات , ثم دعاني للنهوض عن مقعدي وأخذني مجددا الى المنصة المركزية , حيث توقعت أن اتعرض لصبات ماء باردة , و لكن تركني جالسا لمدة زمنية قليلة في الهواء الساخن , ثم قادني عبر الممر حيث عدنا من خلاله إلى الغرفة التي تركت فيها ملابسي. هنا قام بلف منشفة كبيرة حول جسمي ، وأخرى أصغر منها حول رأسي على شكل عمامة وطلب مني الاستلقاء على الأريكة والراحة أو النوم ايهما أحببت.

كان ممكنا بسهولة أن أنام بهدوء وراحة , ولكن الليل كان يقترب ، وبعد استراحة لبعض الوقت قمت ولبست ثيابي وعدت الى الفندق وأنا أشعر بأنني أفضل مئة مرة مما كنت عليه قبل المجيء الى الحمام.

وبعد أن انتهى “فريز” من حمّامه الذي شعر بنهايته بروعة و راحة لا مثيل لهما , قال “أنه يحق للاتراك أن يفخروا بابتكارهم للحمامات العامة و الخاصة وببنائها بشكل أنيق في كل مدينة كبيرة في جميع أنحاء الشرق, لا سيما وأن الوضوء المتكرر قبل تأدية الصلاة هو جزء من العقيدة الدينية للمسلمين”.

ثم ينقل “فريز” لنا صورة عن الاحتفال بعيد الصليب , كما رأه مبشّر أميركي زار بيروت واصفا إياه بأنه مشهد جميل يظهر مع حلول ظلام الليل في أحد ايام شهر سبتمبر حيث “أشعل بعض الجيران نارا في الحي , و من سطح البيت شاهدنا النيران المشتعلة من مختلف الأحجام تتوهج في قرى جبل لبنان مثل النجوم التي تتلألأ في السماء البعيدة” .

ثم يعود “فريز” للحديث عن بيروت التي أصبحت “أوروبية في الآونة الأخيرة أوروبية لدرجة أن بدو الصحراء نادرا ما يزورونها , واذا قابلت أحدهم في الشارع ؛ فأنه يجذب انتباهك بسبب لباسه الفريد والطريقة الرائعة التي يركب بها حصانه” ويتابع أن “خيول البدو أيضًا مثيرة للإعجاب ، لأنها عادة ما تكون من أفضل أنواع الخيول العربية”.

ويواصل الوصف فيقول :”يجب رؤية البدوي وحصانه معًا لأنهما يصنعان شخصية نبيلة وشاعرية حقًا , وخاصة عندما تراه أحيانا يجلس بكسل تحت خيمته يدخّن غليونه القصير في صمت حزين, وحصانه واقف ينظر بشراهة الى أوراق العشب التي تنبت بين الحجارة”.

ولكن الكسل والهدوء ينقلب فجأة الى طاقة قوية عندما يندفع البدوي إلى سرجه, وترى عيناه تومضان, ويرتفع بشكله العضلي في فخر وقوة ، صائحا بصوت غريب, ليندفع الحصان مصدرا صوت هواء كالصفير من سرعته، في حين أن ذيله المتطاير يجلد ظهر فارسه ليغيبا معا في لحظات قليلة في الأفق البعيد فلا ترى شيئا سوى سحابة من الغبار .

بعد ذلك يحييّ “فريز” القنصل الأميركي في بيروت , الذي ساهم اثناء شغله لهذا المنصب في تحصيل تعويضات مجزية للمسيحيين الذين تضرروا من فتنة 1860 من السلطنة العثمانية , كما انه يقدم خدمات جليلة لمواطني بلاده و يدعمهم في حل المشاكل والخلافات التي تنشأ مع المترجمين و الحمالين و أصحاب الدواب الذين يتنقلون معهم في سوريا,معتبرا أن الشركات السياحية لم تعط هذا الشخص حقه , مشيدا بدوره العظيم في بلد يمكن للمسؤولين الأتراك فيه سحب أي مسافر أجنبي الى التحقيق و محاكمته جراء شكوى من أي مسلم, “مما يجعل السفر في هذه البلاد سيئا و يضاعف المخاطر”.

هذا الأجراء هو نتيجة “شروط المعاهدة بين حكومتنا وحكومة تركيا التي تنص على أن جميع الخلافات التي تتعلق بالأمريكيين يجب أن تخضع لقناصلنا للفصل فيها ، وليس للسلطات المحلية في البلدة أو المدينة حيث حدثت الخلافات” , كما قال “فريز” الذي تمنى ان لا يتغير هذاالقرار الحكيم ، وأن تتضمن جميع المعاهدات المستقبلية مع الحكومات الأخرى بندا مماثلا.

وبعد الإشارة الى دور البعثة التبشيرية الأميركية في بيروت من خلال التعليم , لمح الى صعوبة تحويل المسلمين الى مسيحيين قائلا أن ذلك ” كمن يريد وقف شلالات نياجرا بقشّة”.

يختم “فريز” زيارته الى بيروت في يوم مشرق وجميل بالصعود الى المركب البخاري في الميناء , مستعيدا أحداث حجه الى الأراضي المقدسة وما رافقها من صعوبات واضطرابات وأوجاع وأيام مرهقة و ليال طويلة صعُب فيها النوم.

________

*باحث في التاريخ/ عضو جمعية تراثنا بيروت