د. رئيف شهاب*

بدأ كل منا يشعر بالحرية والاعتزاز بعد أن نجحنا بامتحانات آخر العام.

واليوم قررنا أن نقوم بجولة في أسواق بيروت. أتينا من مكان سكننا في منطقة رأس النبع القريبة من محطة الناصرة، والتي أصبحت تعرف بمحطة العويني لقُربها من محلات العويني لبيع البوظة.

لم يكن هناك فرق بين مقصورة الدرجة الأولى والثانية، سوى أن مقاعد الدرجة الأولى كانت من قشٍ منجَّد أما مقاعد الدرجة الثانيه فكانت من خشب.

وكنَّا ندفع عشرة قروشٍ في الأولى وخمسة قروشٍ في الثانيه. هذه التعرفة المنخفضة حدَتْ بالبعض أن يسمِّي الترام «أبو الفقير». ولكن الحقيقه أنه كان يضمُّ بين ركابه كل أطياف المجتمع البيروتي. والركوب في الحافلة بإستثناء وقت الزحمة، كان غاية في المتعه. سار الترام بطريق منحدرٍ ومررنا بمحلات صهيون المشهورة بالفلافل، ومحلات النار والنور للتدفئة والأدوات الكهربائية. بعد ذلك وصلنا الى ساحة الدباس. وكانت هذه الساحة أصغر من ساحة الشهداء وأقلّ ازدحاماً منها. والطريق القصير الواقع بين الساحتين ضمّ ثلاث دور للسينما، واحدة على يمينه واثنتين على يساره.

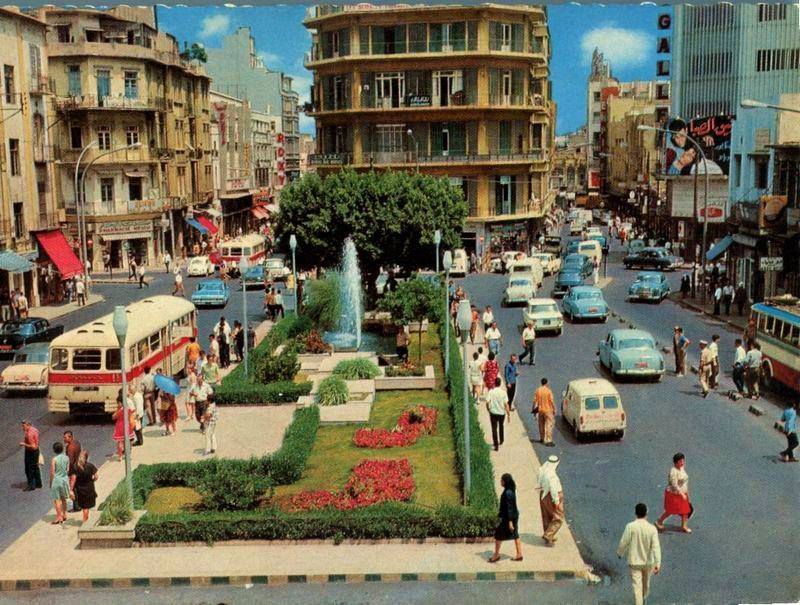

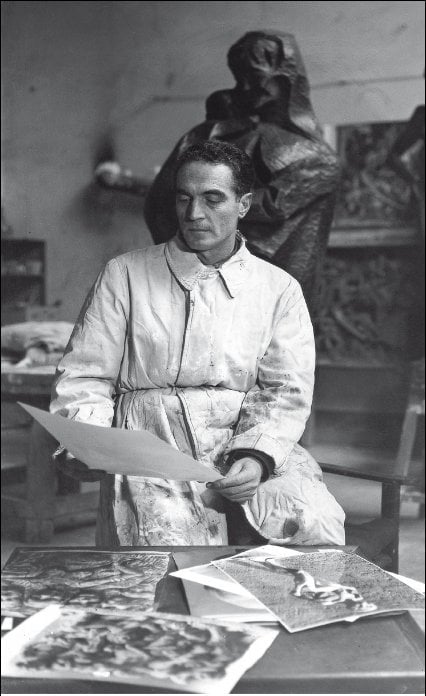

وأخيراً وصلنا الى ساحة البرج أو ساحة الشهداء، وكان الترام عندما يصل الى الساحة يضيع وسط زحمة السير، ويصبح محاصراً بعشرات السيارات من كل صوب حتى يصبح مثل زورقٍ يطفو فوق بحرٍ من السيارات. وسارت بنا الحافلة وسط الزحام حتى بلغنا سينما ريفولي، وهناك ترجَّلنا فظهر أمامنا تمثال الشهداء. هذا النصب التذكاري الجميل والمعبِّر هو من صنع الفنان الإيطالي مارينو مازاكوراتي، ووضع في الساحة سنة ١٩٦٠، تخليداً لذكرى القوميين اللبنانيين والعرب الذين أعدمهم الوالي العثماني جمال باشا سنة ١٩١٦.

تمثال الشهداء والنحات مارينو مازاكوراتي

تابعنا المسير بإتجاه سوق النورية الذي كان أشهر سوق للخضار والفاكهة في بيروت، وسمِّي كذلك نسبة الى سيدة النورية التي لها مزار وكنيسة بالقرب منه. كانت البضاعة في السوق توضع في صناديق خشبية أو سحَّارات، وهناك أيضاً أكوام من الخضار والفاكهة وضعت على طاولات أو مناضد. ولا بد من مظلة من قماش تقي البائع وبضاعته من أشعة الشمس. أفضل الأوقات لزيارة السوق، هو في فترة قبل الظهر حين تكون الزحمة قليلة، وتكون الأرض نظيفةً، إلا إذا كنت من هواة التزلج على قشور الموز والخضار المهروسة على الطريق!

حَمَّال السوق يكون عادة شاباً قوي البنية. ولكن هذا المسكين قد يضطر، ليؤمّن لقمة عيشه، أن يحمل أكثر بكثير من مقدرة هذا الجسم القوي. فكان يملأ سلاً كبيراً يضعه على ظهره ثم يضع حزاماً متيناً حول جبهته وحول السَّل، ويمد ساعديه ويمسك بالسل من الخلف، منحنياً الى الأمام ومهرولاً إلى مقصده. وأثناء الهرولة فإنه لا يرى سوى أرجل الناس. فإذا وصل الى مكان رأى فيه الأرجل كثُرت، راح يصيح: أوعى السَّل، أوعى السَّل. ولكنه لا يتوقف عن الهرولة أبداً لثقل حمْله.

وأذكر أنني لم أسمع هذه الصيحة، إلا بعد أن تلقيت صدمةً قويةً لكتفي الأيسر من هذا الـ «بولدوزر» البشري، جعلتني أفقد توازني وأسقط فوق سحَّارة من البطاطا، فانقلبتْ، وتدحرجت ثمار البطاطا بالعشرات في عُرض الطريق. وفجأةً علا صراخ رجلٍ ضخم الجثة قائلاً بصوتٍ أجش: ناس ما بيشوفوا، وما بيتطلَّعوا قدامن، هيدا مالنا ورزقنا، ومنكسب منه أكل يومنا. تجاهلت تعليقات الرجل، ثم نهضت بالرغم من وجع يدي، ورحت ألملم ثمار البطاطا المتدحرجة وأضعها في الصندوق، وسمع أصدقائي الجَلَبة، فهرعوا لمساعدتي. وما هي إلا دقائق حتى كانت البطاطا قد أعيدت كلها الى السحَّارة بدون أضرار. لكن الرجل ظلَّ مُبرطِم الوجه، فآثرت أن أتجاهله وأسير مع أصدقائي نحو الأسواق. وقلت لهم: الحمد للّه أن يدي هَوَتْ فوق سحّارة بطاطا ولم تكن سحّارة بندورة أو خرما، لكان ذلك الرجل جعل منها كارثة الكوارث.

سرنا في الأسواق الداخلية، فمررنا بسوق أبو النصر وأشعر أنني أعجز عن وصف ما في هذا السوق والأسواق المتفرعة منه من بضاعة وبائعين، حيث تجد من بينهم القصَّابين والعطَّارين والأساكفة والمنجِّدين والبقَّالين والصُّياغ وتجَّار الأقمشة وبائعي الحلوى وبائعي الدجاج والأسماك، وكل ما يتمنى المرء أن يحصل عليه من البضائع للإستهلاك المنزلي والتموين. عندما بدأنا نشمُّ رائحة الأسماك، أدركنا أننا أصبحنا على مقربة من سوق السمك، وكنّا بقدر ما نحب أكل السمك، نكره رائحته النفَّاذة التي تعلق بالملابس فتجعلها نتنة. كمَّمنا أنوفنا براحة يدنا ورحنا نهرول وسط السوق بحذرْ خوفاً من الإنزلاق إلى أن وصلنا إلى درج الأربعين، فصعدنا مسرعين حتى بلغنا آخره.

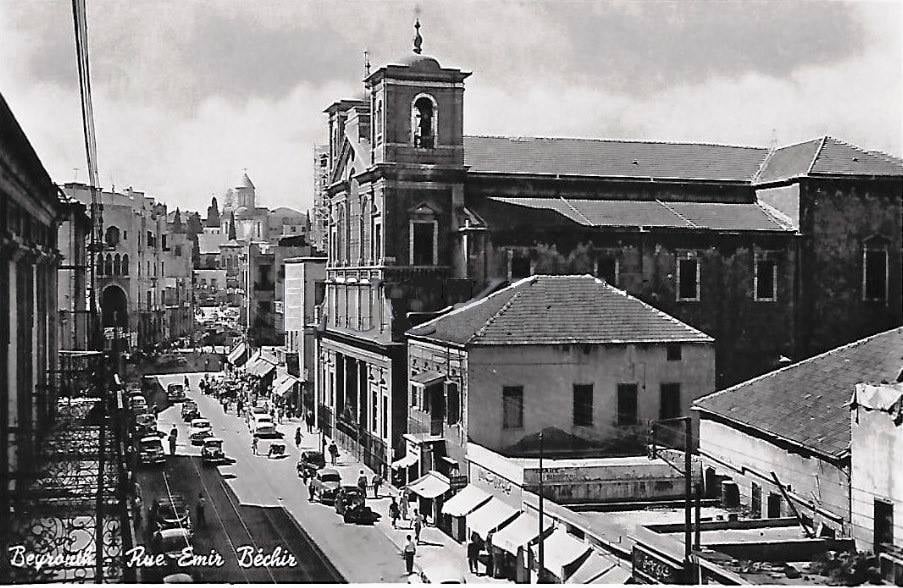

وهناك وجدنا أنفسنا على الرصيف المقابل لمبنى العازارية، وبالقرب من كاتدرائية مار جرجس للموارنة. سرنا في شارع الأمير بشير باتجاه ساحة الشهداء. وعندما نظرنا الى الناصية المقابلة رأينا كافيه لاروندا، ولِكَون هذا المقهى يقع في الطابق الأول، فإن من يشرب فنجان قهوة فيه يتمتع برؤية الساحة بأكملها من الأعلى، وهكذا أصبح من المقاهي المفضَّلة عند أهل العاصمة. تابعنا المسير في شارع الأمير بشير، فمررنا بمحلات كازوز جلول وصرنا على مقربة من ناصية الساحة حيث قهوة القزاز. ما إن وصلنا أمام هذا المقهى، حتى فاحت رائحة التنباك، وعَلتْ الضجة بفعل طقطقة حجارة النرد وأصوات روّاد المقهى وقرقرة نراجيلهم. وكان من الروَّاد من جلس مع نرجيلته بمحاذات الرصيف يتأمل الساحة ومن فيها.

أكملنا سيرنا فمررنا أمام محل بن عازار ومدخل سوق أبو النصر ومحلات العريسي للحلويات، وبعد قليل وصلنا إلى سوق الصيَّاغ والجوهرجية. كنتُ كلما مررت أمام هذا السوق أجد نفسي بلا شعور أنجذب إليه، ولا أدري كيف ولماذا؟ لعلّه بريق الذهب والأحجار الكريمة؟ دخلنا الى السوق ورحنا ننظر الى واجهات المحلات ونحلم. الأول يتأمّل ويعجب بساعةً مع حزامٍ من الذهب الخالص، والثاني يقف مشدوهاً أمام علبة من المخمل الأسود وضعت فيها عشرات الأحجار الكريمة من مختلف الألوان والأحجام، أما الثالث فراح يحملق بقلادة من الزمرد والجواهر ويأمُل أن يهديها للفتاة التي يحبها عندما يصبح من الأغنياء! كان هناك سياح يتفرّجون مثلنا على ما كان معروضاً في الواجهات.

وجرت العادة أن يمرّ السائح الذي يزور بيروت بهذا السوق الشهير. عند خروجنا من السوق، أصبحنا على الرصيف أمام ساحة البرج، فرحت أتأمّلها وأقول لأصدقائي: إنها رائعة بكل ما فيها، بحدائقها وتمثال شهدائها ونخيلها ويمامها وضوضائها. إنها قلب بيروت النابض. وليلها لا يقلّ جمالاً عن نهارها، ففيه تشتعل بألف ضوء: بأضواء محلاتها، وقناديلها، وبأنوار السيارات والحافلات، ووميض لوحات إعلاناتها الملونة المتحركة، حتى أمستْ تحاكي بجمالها ساحة تايمز سكوير في نيويورك. ويهجع البيروتيون ولكنها لا تنام، فهذه الحركة الدائمة تبقى حتى منتصف الليل، ثم تهدأ بعده ولكنها لا تتوقف. وتعود الحياة إليها فتنشط تدريجياً مع تباشير الصباح.

بعد أن مررنا بمحلات البحصلي للحلويات، تابعنا سيرنا حتى نهاية الساحة ثم انعطفنا الى اليسار فسرنا بمحاذاة مدخل سوق سرسق، فجامع الأمير منصور عساف، فالأوتوماتيك.

عندما دخلنا الى هذا الكافيه والباتيسري وجدنا أن جميع مقاعده قد ملئت بالرواد فخرجنا وسرنا أمام مبنى البلدية، ثم بمحاذاة الجامع العمري الكبير، وتابعنا سيرنا في شارع ويغان نحو باب إدريس حتى وصلنا الى محلات سميراميس للحلويات. دخلنا إليها، وكانت مبردةً وتشعّ من النظافة. فجلسنا حول طاولةٍ وانتظرنا قدوم النادل. وما هي إلا لحظاتٍ حتى جاء وسألنا بلهجةٍ بيروتيةٍ أصيلة: تْفَضْلوا، شو طلباتكون؟ فقال أحدنا: بدنا كِشك، بس ما عم نعرف إذا كان إسمه كشك الأمرا أو كشك الفقرا؟ فأجاب النادل باقتضاب: لتْنان واحيد، فقال أحدنا: يعني كمن فسر الماء بالماء بعد الجهد والعناء! وقال الثاني: مش يمكن كانوا أُمرَا وصاروا فُقرا؟ أما الثالث فقال: يا أساتذة، إرحموا عزيز قومٍ ذلّ، وخلونا ناكل بقى! وهنا بدأ النادل يضيق ذرعاً بتعليقاتنا، وراح يذكِّرنا بأننا لم نطلب شيئاً بعد. فقلنا: خَلصْ تلاتة كشك الأمرا. فنظر إلينا وأجاب بتهكّم: حاضر.. يا أُمرا! وذهب ليعود بعد دقائق حاملاً ثلاثة أطباق صغيرة من هذه الحلوى. كان وجه الطبق مزيّناً بالقشطة واللوز والفستق الحلبي وفوق كل ذلك طبعاً القطر الممزوج بماء الزهر، ومذاق هذه الحلوى التي تأكل مبردةً لذيذٌ جداً، ويشبه المهلبية، ولكن مع نكهةٍ ظاهرةٍ للمستكة. وبعد أكل هذه الحلوى الشهيَّة، خرجنا ونحن في أحسن مِزاج. خطونا بعد ذلك الى الناحية الأخرى من الطريق، فصرنا على أمتارٍ من سوق الطويلة وعلى مقربة من مدخل سوق الفرنج والسبيل الأندلسي. توقفنا أمام محل الحلبي مشدوهين أمام ما نراه من فاكهة عرضت بشكل أنيق و جميل. وكانت تحتوي على أنواعٍ لم نرَ لها مثيلاً من قبل. كما كان هذا المكان فريداً من نوعه من حيث أنك كنت ترى عنده بعض فاكهة الصيف في الشتاء وبعض فاكهة الشتاء في الصيف، ولذلك أصبح بالفعل المكان المفضّل عند النساء الحوامل اللواتي كنَّ في فترة الوحَم!

تركنا شارع ويغان وسرنا في سوق أياس حتى بلغنا بُركة العنتبلي. كانت هذه البُركة قد أفرغت من الماء، وفتح فيها ممر، وأصبحت مكاناً تديره عائلة العنتبلي لبيع المرطبات مثل الجلَّاب والعصائر، وكذلك المهلبية والقطايف وغيرها.

فكانت الزبائن تتحلَّق حول البركة واقفةً لتأكل أو تشربْ. طلبنا ثلاثة كؤوس من الجلاَّبْ. فأخذ البائع كؤوساً فارغة وملأها بالثلج الخفيف من هرم ثلجيِّ كان في وسط المكان، ثم وضعها على حافة البركة، وراح يصب فيها الجلاَّب ويضع الصنوبر على وجهها. وقفنا نتلذذ بشرب هذا العصير الشهيِّ.

وفجأة! شعرت بالكأس تختفي من يدي، ونظرت حولي فلم أعد أرى أحداً من الناس، وتعرَّت البركة من الرخام الأبيض الذي كان يغلفها، وراحت تتغيّر حتى بدت أخيراً مثل طبقٍ طائرٍ كالذي نراه في أفلام الخيال العلمي. وبدهشةٍ إستفقت من حلم اليقظة ورحت أعيش الواقع من جديد. مشيت الى اليسار، فرأيت الأبنية المرمّمةَ وقد بدت أنيقة وجذابة، وتقدّمت قليلاً حتى بلغت ساحة وضعت فيها تماثيل من حجارة على شكل إنسان، لتبدوا وكأنها مجموعات من البشر تتكلم مع بعضها البعض. ودخلت الى الأسواق الحديثة، وقرأت يافطات كتب عليها أسماء أسواق مثل الطويلة وأياس والفرنج وسيَّور والأروام والجَّميل. ورحت أبحث عن هذه الأسواق فلم أجد لها أثراً، ولا وجدت حتى ما يشبهها. إنها فقط أسماءٌ على جدران. كل شيء يبدو حسناً هنا، وبني بشكل فني يثير الإعجاب.

ولكن بالرغم من جماله، أفتقدُ فيه سحر الزمن الغابر. لقد ضاعت بيروت القديمة ولن تعود. واحسرتاه يا ياقوتة لبنان الدامية. يا إلهي! سبع وخمسون سنة إنقضت في طرفة عين، ذهب حلم اليقظة الذي عشت فيه الماضي بكل تفاصيله قبل قليل، وتمنيت لو أنه استمرَّ ولم يتوقف عند بركة العنتبلي. وأنا الآن أعود إلى الحاضر بكل مآسيه وأزماته وشجونه. لقد ذهبت حِقبة كانت أفضل سِني حياتنا في الستينيات، ثم بدأتْ رحلة الانحدار في أوائل السبعينيات واستمرت حتى وصلتْ الآن الى قعر الهاوية. إنقطع كل ما يربطني بالماضي السَّعيد. ولَّى عصر السَّلام والطمأنينة والعفوية، ولم يبقَ لي منه سوى صورٍ جميلةٍ تظلّ مدى الأيام في ذاكرتي.

________

*طبيب وفنان تشكيلي/ صديق جمعية تراثنا بيروت.