أين غابت تحضيرات العيد!؟

أين غابت أفراحنا القديمة التي تستبق قدوم العيد!؟

حتى الماضي القريب، كان للعيد بهجة، وتحضيرات، وإستقبال، ومراسم، و..حفاوة…

هل أصبحنا أعداءاً للفرحة، ذلك أن كل شيء حولنا يدعو للبكاء …

اليوم فرحتنا كاذبة، وضحكتنا صفراء حزينة ..وباهتة…

كأن بهجة العيد لم تعد موجودة سوى على تجاعيد الزمن المرسومة على الوجوه، والجدران، والأمكنة، وألم الذكريات القابعة في الذاكرة المنسية!!!

اليوم.. أصبح جل إهتمامنا، وكل تفكيرنا باللهاث خلف لقمة العيش، ومهاترات الدنيا الظالمة!!!

كأنه كتب لنا أن ندور تائهين في دائرة الملل والإحباط، المغلقة على إنعدام الأمل!!!

لقد قتلوا البهجة والسرور بدواخلنا! حتى لو كل يوم يأتي عيد ويحل مكانه عيداً آخر، لا يمكن للفرحة أن تُحيي قلوبنا الميتة الُمهترئة.. مرة ثانية!

أجواء التحضير للعيد التي كنا نعيشها في بيروت، عندما كان للعيد رونقه، سرقتها منا وقضت عليها الأزمة الإقتصادية المعيشية الكارثية التي نرزح تحت وطأتها، في ظل إستمرار الإنجرار نحو الإنهيار!!!

الأهل غير قادرين على رسم البسمة العريضة على محيا أولادهم!!! فلن ينالوا ملابس جديدة تتراقص عليها قلوب صغيرة ملونة، ولا حذاء سحري لامع، ولا عيديات تمتلئ بها جيوبهم، ولا حلويات، ولا نزهات!!!

بآختصار العيد هذا العام، سيغيب عنه العيد!

كنا زمان نشعر بقدوم العيد، قبل بضعة أيام من حلوله، بكل ما سيحمله من فرح وسرور، وجمع شمل القريب والبعيد، و”لمة” العائلة، وثياب جديدة، ونقود من جمع الأطفال “العيديات”.. كان الكبار والصغار يتحضرون ويستعدون لإستقباله، تمهيداً للإحتفال به.

كانت المنازل والبيوت تشهد حالة إستنفار مبكر، فتتحوّل إلى ما يشبه خلية نحل تعج بالحيوية والنشاط، وكان النسوة يتوزّعنَ العمل فيما بينهنّ في المنازل، بكلّ مودة وطيب خاطر، فأول ما يقمن به، كان تنظيف الدار خصيصاً للعيد، وعملية التنظيف هذه كانوا يسمونها “تعزيلة العيد”، كي يكون جاهزاً لاستقبال الضيوف والمهنئين بالعيد من الأقارب والأصدقاء، لأن المثل البيروتي القديم يقول: “غسل وجك ما بتعرف مين ببوسو، ونظف بيتك ما بتعرف مين بدوسو”.

بعد الإنتهاء من التنظيف، تأتي مرحلة صناعة المعمول المنزلي. فمعمول العيد يُعدّ من أهم المظاهر الإحتفالية بمناسبة العيد، حيث كان يتم تحضيره قديماً في البيوت، حيث كان النساء يعجنّ عجينة المعمول التي تفوح منها رائحة ماء الزهر وماء الورد، و”يدعكونها” ثم يقطعوها وبعدها “يكوزوها” بشكل كرات صغيرة لوضعها في القوالب الخشبية وتجويفها نصف تجويفة لإدخال “الحشوة” التي تكون إما من التمر أو الجوز أو الفستق الحلبي المبروش، فيقلبون القوالب الخشبية ويطرقونها فتسقط المعمولة آخذة شكل نقشة القالب، حيث كان يخصّص لكلّ صنف نقشة خاصة للتمييز بينها، وبعدها تصف في الصواني لترسل عند “الفران” لخبزها حتى تصبح “مأمرة تأمير” ليعيدها “صبي” الفران، فترش بالسكر الناعم وتوضع في صواني الفضة، لتصبح جاهزة للضيافة.

ومن علامات ودلالات إقتراب العيد، الزحمة الإستثنائية، و”العجقة” التي تملأ كلّ الأمكنة والأرجاء، التي تعجّ بالحركة والبركة، فالجميع ينصرف إلى تحضير ما هو مطلوب منه إنجازه، حتى يأتي العيد، فتكون كلّ الأجواء مآتية ومهيأة له…

فوسط بيروت التجاري (البلد) أو (المدينة) كان يشهد قبل أيام من حلول العيد إزدحاماً غير مسبوق، فشوارعه تعجّ بعجقة سير خانقة من قبل السيارات الخصوصية، وسيارات الأجرة من نوع “مارسيدس” طراز ١٨٠ و١٩٠ ذات اللون الأسود، التي كانت مخصصة وقتها للنقل، إلى جانب “جحش الدولة” وريث “الترام”، حيث كانت الناس تقصد أسواق “البلد” للتبضّع ولشراء كلّ مسلزمات وإحتياجات العيد، فتضيق بالعائلات التي تقصد محلات الألبسة الجاهزة والأحذية لشراء “كسوة” و”صباط” العيد، وسط فرحة تغمر الأطفال، بما سيظفرون به من ثياب جديدة وحذاء “خلنج” ليتباهوا بها أمام أصحابهم، فالمثل البيروتي القديم يقول: “شايف حالو أكثر من سرماية العيد”…

أما محلات بيع الحلويات العربية، التي تفوح منها رائحة السمن البلدي “الحديدي” المستورد من حماه، كانت تقصدها الناس لشراء البقلاوة المشكلة، والمعمول، للذين لم يعدوه في منازلهم.

وبما أن العيد لا يكتمل دون ضيافته الخاصة، فلا بدّ من زيارة المحلات المخصّصة لبيع الشوكولاتة، والملبس، والنوغا، والملبن، وراحة الحلقوم، والحلاوة الطحينية، حتى تكون الضيافة بقدر المحبة وتليق بمناسبة العيد وبالمعايدين…

هذا الواقع المأساوي، أعاد تنشيط ذاكرتنا التي شدتنا إلى الأيام الخوالي، أيام زمان، أيام الخير والبركة، أيام ما كان للعيد بهجته، ورونقه، وعاداته، وأجواؤه المفعمة بالمحبة، والألفة، والصخب الجميل، قبل أن يسرقها منا ويقضي عليها الزمن الكالح بسواده. فأتساءل بحسرة وألم بين أشلاء ذاكرتي المتصدعة :

أين أسواق الطويلة، وسرسق، وأياس، والجميل، والنورية (تعا يا كيس)، واللحامين، والقزاز، والإفرنج؟؟؟

أبحث عن شوارع المعرض، وويغان، وفوش، وأللمبي؛ أبحث عن ساحات: البرج، وعسور، والنجمة، والدباس؛ أبحث عن “الكاراجات”، والمواقف (إنزيل يا … تفضلي يا مدام)، و”السرفيسات”…

أبحث عن بنايات: “الريفولي”، و”العسيلي”، و”اللعازارية”، و”بيبلوس”، و”دعبول”، ودائرة المباحث…

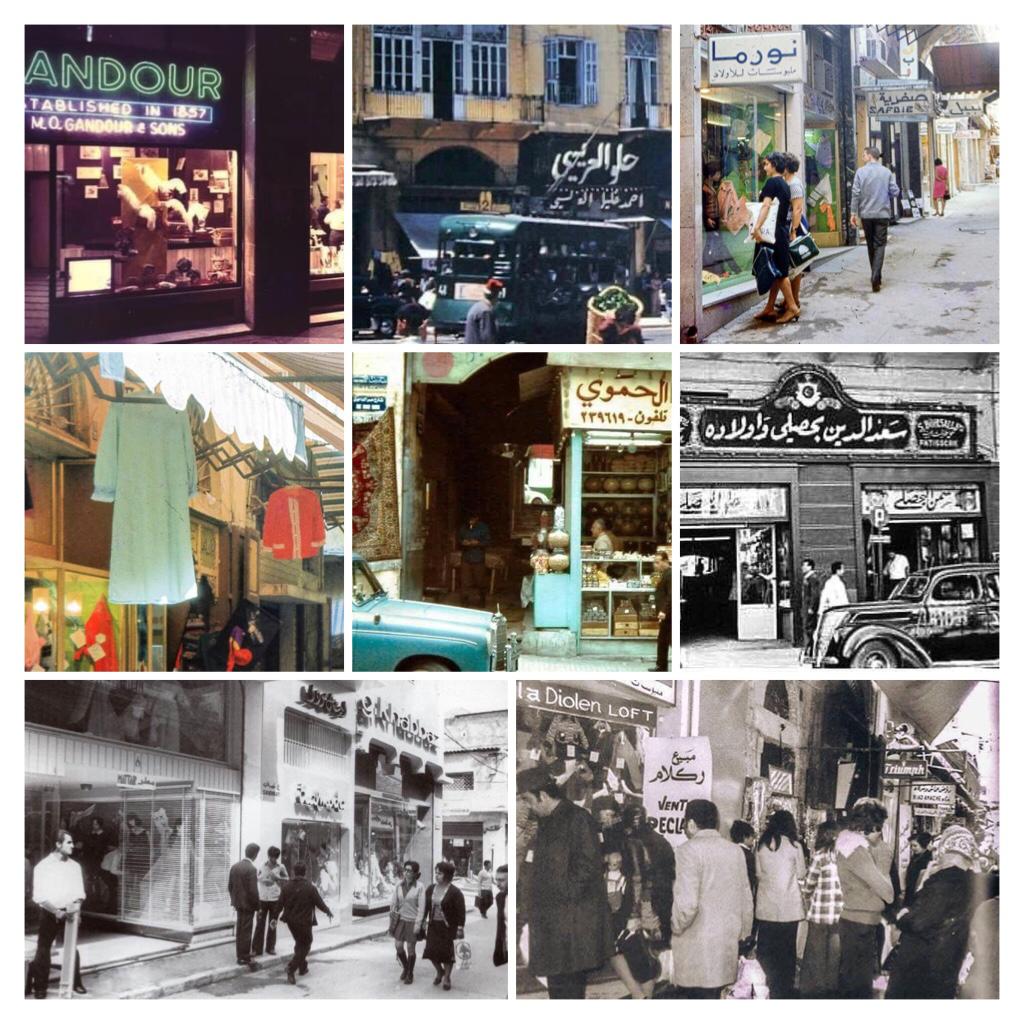

أبحث عن: المقاهي والمسارح وصالات السينما والمعارض، عن “التياترو الكبير”، و”مسرح شوشو” و”البارزيانا”، و”كوكب الشرق”، و”مقهى فاروق”، و”الأوتوماتيك”، و”العجمي”، و”الجليلاتي”، و”دندن”، و”سميراميس” و”الباتيسري سويس”، و”البحصلي”، و”العريسي”، و”الصمدي”، و”الغندور” و”الحموي”، وعن المحلات والدكاكين والباعة المتجولين والبسطات…

أبحث عن الناس، عن الحياة، عن الروح، عن الأصالة، عن الفرح، أبحث عن العيد!!! أبحث عن بيروت!!!

عذراً بيروت.. لم يبقَ منك، سوى بقايا رائحتك تعبق في الذاكرة، وطيف أرجوحة عيد مهجورة علقنا عليها طفولتنا!

لم تعد الأعياد على جوانبك، ولم تعد أبوابك مزينة بالتوت والعناب ولا الجميز، ولا حتى الصبير! فانوسك إنطفأ، لم يعد يضوي! والفرحة لم تعد تملأ الدنيا من بيروت!

أصبحت تمرّ علينا الأعياد يا بيروت، ونحن نتوق لإستعادة وجوهنا القديمة التي أضعناها. أصبحنا نتحسّس أرواحنا، لنتأكّد أننا ما زلنا على قيد الحياة!

________

*إعلامي وباحث في التراث الشعبي/ عضو جمعية تراثنا بيروت.