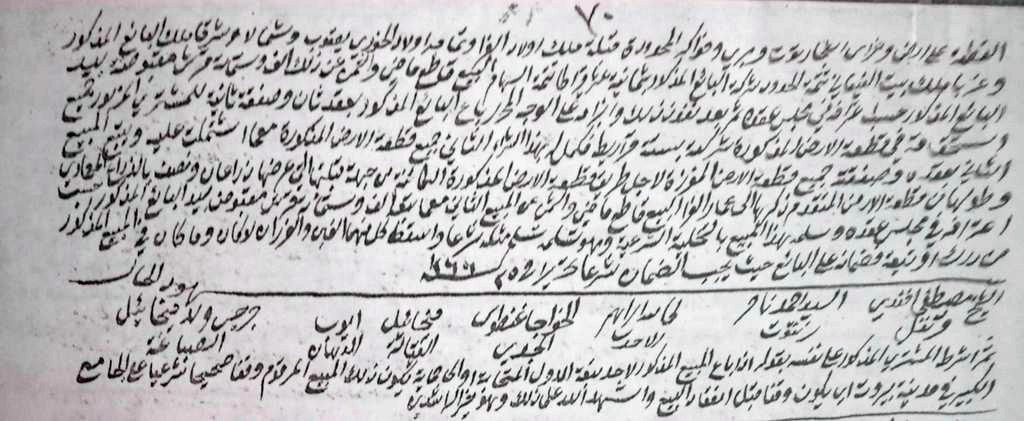

في خزانتي وثيقة من وثائق محكمة بيروت الشرعية تعود إلى سنة 1850متقول حرفياً «في الخامس والعشرين من شهر شوال سنة 1266 هـ/1850م حضر ميخائيل ولد جبور الشويري وهو بحال يعتبر شرعاً، وباع ما هو له وجار في ملكه وتحت مطلق تصرفه النافذ الشرعي، إلى يوسف ولد حنا الدبس، وهو اشترى منه بماله لنفسه دون غيره، وذلك المبيع هو جميع الحصة الشائعة وقدرها الربع ستة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطاً من كامل قطعة الأرض المفرزة من البستان الشهير ببستان جبور الشويري لجهة قبلته الكائن في حي الصيفي، المشتملة تلك القطعة على أرض وأغراس أشجار توت وبري وفواكه، المحدودة قبلة ملك أولاد الفرا وتمامه أولاد الخوري يعقوب، وشمالاَ وشرقاً ملك البائع المذكور وغرباً ملك بيت الفيعاني تتمة الحدود شركة البائع المذكور بثمانية عشر قيراطاً تتمة السهام، والبيع قاطع ماضيوالثمن عن ذلك الف وستماية قرش مقبوضة بيد البائع المذكور حسب اعترافه في مجلس عقده.

ثم بعد نفود ذلك وانبرامه على الوجه المحرر، باع البائع المذكور بعقد ثان للمشتري المذكور جميع استحقاقه في قطعة الأرض المذكورة شركته بستة قراريط، فكمل له بهذا الشراء الثاني جميع قطعة الأرض المذكورة مع ما اشتملت عليه (جرت العادة على الشراء بصفقتين منعاً للشفعة لأن المشتري بعد الصفقة الأولى يصبح مالكاً بالعقار ولم يعد غريبا)… وكان شهود الحال على هذه المبايعة جرجس ولد ميخائيل الصباغة وأيوب الدهان وميخائيل القياله وغنطوس جدي والشيخ إبراهيم الأحدب وأحمد ناصر زنتوت والشيخ مصطفى قرنفل».

وإلى هنا يبدو أن ظاهر الأمر هو عملية بيع وشراء إلا أن ما يضفي على الأمر غموضاً هو العبارة الواردة بعد إتمام المبايعة والتي تحمل دلالة خاصة يقتضي التوقف عندها ومحاولة سبر غورها.والعبارة المذكورة هي الآتية:

«ثم اشترط المشتري المذكور على نفسه بقوله إذا باع المبيع المذكور لأحد تبعة الدول المتحابة أو إلى حماية يكون ذلك المبيع وقفاً صحيحاً شرعياً على الجامع الكبير في مدينة بيروت، أي يكون وقفاً قبل انعقاد البيع وأشهد الله على ذلك وهو خير الشاهدين».

اي أن نفاذ البيع معلق على شرط عدم قيام المشتري ببيعه الى أحد من تبعة الدول المتحابة أوأحد من تبعة الدول التي لها حق منح الحماية، وذلك تحت طائلة اعتبار العقار موقوفاً على الجامع العمري الكبير في بيروت. وغاية هذا الشرط كما يتضح من ظاهره عدم رغبة البائع والمشتري ونفورهما من نظام الحماية, فقد كانت الحماية أحد أوجه الامتيازات التي منحتها الدولة العثمانية لبعض الدول الأجنبية ويعود أصل الامتيازات الأجنبية إلى المعاهدات التي ارتبطت فيها تركيا مع الدول الأوروبية.وكانت فرنسا أول دولة منحت عام 1535 الامتيازات في الإمبراطورية العثمانية، والتي تمثلت بمغانم تجارية وحرية العبادة وحماية المسيحيين. وقد جدد الباب العالي هذه الامتيازات مرات عدة بين عامي 1535 و740. ثم تلتها معاهدة بين الدولة العثمانية وانكلترا سنة 1576م. ومع هولندا سنة 1598 م. والمجر سنة 1615 م. وروسيا سنة 1700م. ومملكة نابولي سنة 1740م. ومملكة الدانمرك سنة 1756م. واسبانيا سنة 1782م واميركا سنة 1830م. وقد عرفت هذه الامتيازات قبل العثمانيين، فقد عقد صلاح الدين الأيوبي سنة 1173م معاهدة مع جمهورية «بيزا» لمعالجة أي أمر مخلّ يقع من رعايا أحد الفريقين في أراضي الآخر. ثم أباح سلاطين المماليك للأجانب حق الاستيطان في الأراضي الخاضعة لهم، فأصبح لهم قناصل في الثغور وداخل البلاد لأغراض تجارية وسياسية.وعقد السلطان المملوكي سنـــة 1488 م معاهدة مع جمهورية فلورنسا.

والامتيازات capitulations مشتقة من capitulatio أو capitula أي عنوان مقطع أو أوامر. وأصلها عهد يمنحه السلطان (عهد نامه) أماناً للأجانب ولعيالهم وتجارتهم وأموالهم. وكذلك الترخيص للقنصل بالنظر في القضايا المدنية والجزائية لرعاياه وفقاً لقانون دولته. وقد أرجع بعض العلماء تطور هذا الامتياز الى المرحلة البدائية التي كان فيها لكل مدينة أو قبيلة آلهتها التي تحمي أفرادها فقط، ولا تحمي الغريب عنها (العدو) لأن لهذا الاخير آلهته الخاصة. ولكن الضرورات أباحت المحظورات، فبعدما سمح للغريب بأن يقيم ويتاجر ويتملك ويقرض ويستقرض، أصبح بحاجة لتحديد وضعه الحقوقي، فلم يكن خاضعاً لقانون القبيلة التي يقيم بين ظهرانيها، ولا يوجد فيها قانون خاص للغرباء، فأصبح من الواجب تطبيق قانونه الخاص (قانون مدينته أو قبيلته) الذي يحمله معه.

وكان من الطبيعي أن يرتاح الأوروبيون الى التعامل مع من يماثلونهم في العقيدة. وكان من نتيجة عمل بعض الوطنيين في كنف القناصل، أن يطلب من القنصل شمولهم بحمايته. وانتشرت هذه المعاملة في القرن الثامن عشر بظهور «فئة المحميين» أو ما تسميه العامة «حماية». وكانت الحماية تتم بطلب من القنصل وموافقة من السلطان. وكان المحمي يتخلص بهذه الحماية من سلطة الدولة العثمانية. ويستفيد من الامتيازات الممنوحة للأجانب ولاسيما التملك والإعفاء من الضرائب والتملص من سلطة المحاكم العثمانية.

خلفية الشرط بين المتباعيين الشويري والدبس

مرّ على السلطنة العثمانية قبل الحرب الأولى، زمن كانت فيها القنصليات الأجنبية بمثابة القلاع والحصون، فكان يحتمي بها كل من ارتكب مخالفة أو جناية من الرعايا الأجانب وكانت بيروت تضم عدداً من القنصليات أكثر مما تضمه أية مدينة أخرى. فبينما كان لا يحق للعساكر التركية اجتياز حدود متصرفية جبل لبنان لمطاردة المهربين دون إذن. كان من يرتكب جرماً من الأجانب ، ويلجأ إلى قنصلية دولته أو إلى منزل أحد الأجانب أو إلى باخرة راسية في المرفأ أو إلى أراضي المتصرفية يصبح في مأمن من الملاحقـة .وكان الشخص الملاحق يدعي بأنه «حماية» فيدخل الدار ويصعد إلى السطح وينتقل من سطح إلى سطح، ومن بيت إلى بيت بينما يقف رجال البوليس عند الباب، يستأذنون القنصل ويفاوضونه للدخول والبحث عن الفاعل . ويكون الفاعل أثناء ذلك قد أصبح في أراضي المتصرفية (لبنان) أو على متن باخرة .وإذا أرادت السلطة المحلية يوماً أن تثأر لكرامتها، وتثبت سيادتها، وتحدّت القنصل وامتيازاته تصاعدت لهجة القنصل وطارت البرقيات والاحتجاجات. ثم ظهر اسطول الدولة المهان قنصلها في عرض البحر مهدداً متوعداً.

تقول الدكتورة ليلى صباغ إن «الشعور المتنامي قومياً كان متجسداً في نفوس كثير من المسيحيين الوطنيين ولاسيما بعض زعمائهم الدينيين لأن نظرة الأوروبي الى الوطني لم تكن نظرة حب وود». ولعل هذا الشعور هو الذي وقف خلف الشرط الذي شرطه يوسف حنا الدبس على نفسه بعدم بيع العقار الذي اشتراه الى أحد من تبعة الدول المتحابة أو الى حماية. ولم يشعر بغضاضة من اعتبار العقار موقوفاً على الجامع العمري الكبير، عند مخالفة الشرط، يوم كانت الرابطة الوطنية فوق الطائفية. وقد كان ميخائيل الشويري ويوسف الدبس على ثقة بأن أي خلاف قد ينشأ بين مواطن من تبعة الدولة العثمانية وآخر من تبعة إحدى دول الحماية يكون خاضعاً لمحكمة القنصل ولقانونه، وسيسعى القنصل الى مساعدة من لاذ به ومنحه الحماية ضد خصمه الوطني. ولا شك بأنهما وغيرهما من المواطنين شهدوا أو سمعوا بحالات مماثلة ما يبرر تعليق المبيع على شرط عدم انتقال العقار الى أجنبي.

وقد استمر لفظ الحماية الى أمد طويل وتردد بكثرة بعد الحرب العالمية الاولى. فإثر تأليف لجنة كينغ – كراين التي كانت مهمتها استطلاع آراء الشعوب التي كانت خاضعة للحكم العثماني عن الدولة التي تختارها كوصية أو حامية، رفع في حينه شعار: لا حماية ولا وصاية نحن أولى بالرعاية.ويذكر أن مفتي بيروت الشيخ مصطفى نجا قابل اللجنة على رأس وفد من العلماء وقال «إن الوصاية في الشرع هي التولية على قاصر ونحن لسنا بقاصرين. ولا نقبل لا وصاية ولا حماية ولا رعاية ولا رقابة ولا انتداب».

حسن الكعكي يقول: يلّي ما عنده أسطول لا يقرّب للسنسول

ويبدو من سخرية الأقدار أن الدول الكبرى التي سلطت على رقاب الشعوب أنظمة ديكتاتورية حمتها وساعدتها سنين طويلة، ثم دفعت الشعوب للطلب من هذه الدول حمايتها من تلك الانظمة. ونشهد باستمرار ازدحام البحر الأبيض المتوسط أو بحر الروم بالأساطيل الأميركية والروسية والفرنسية والانكليزية وما تبعها من قطع بحرية للدول التابعة حاملة أنواع المدافع والصواريخ وهي تمخر عباب الأمواج مهددة بضرب الارهابيين او بالأحرى المدنيين المعارضين وملوحة بالتأديب كما لوح في الزمان الغابر بطل سيرفانتس دون كيشوت بسيف من خشب. وصح القول «ظهر الفساد في البر والبحر والجو». واعتاد بعض الولاة والحكام في النزاع على السلطة على الاستعانة بالأجانب. فكانت الأساطيل تظهر عند الشاطىء في استعراض للقوة، كما اعتادوا على الرضوخ لبعض القناصل عند تهديدهم باستدعاء أسطول بلادهم إذا أرادت السلطة المحلية المس بامتيازاتهــم.

ومما كان يحصل ان القناصل كانوا يشحنون البضائع بحراً ويستقبلون مواطنيهم وما يحملون دون أن يكون لسلطة الميناء المحلية حق الاعتراض أو الكشف على المحتويات وكان رجال المرفأ على علم بهذه الامتيازات وبمخاطر تحدي سلطة القناصل .روى بعض المخضرمين أن حسن الكعكي، كان رئيساً لميناء بيروت، وقد أشرف سنة 1864 على اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المراكب من سطوة الأمواج وإقامة رصيف جديد كانت العامة تسميه «السنسول» كما أنشىء تلك السنة حوض بجانب الجمرك، أقيمت بجانبه مخازن للتجار.

ويبدو أن أحد الأجانب من رعايا إحدى الدول أصحاب الحماية، التي لم يعرف أن لها أسطول يمكن ان يستدعى عند الحاجة (فلا يخاف منها) حاول التعرض لحسن الكعكي، وأن هذا الأخير أصرّ على تفتيش حقائبه ، وعندما اعترض الأجنبي بحجة أنه يتمتع بالحماية، رد عليه الكعكي قائلاً: يلي ما عنده أسطول لا يقرّب للسنسول.

_____

*مؤرخ/ عضو شرف جمعية تراثنا بيروت

ملف “أيام بيروتية” 21