زياد سامي عيتاني*

منذ منتصف القرن الماضي، كان ذوي الدخل المحدود والفئات الإجتماعية المتواضعة من الناس، الذين لم يكن بمقدورهم إرتياد المسابح الخاصة والفخمة، وإنفاق بضعة ليرات للتمتع ببحر بيروت، والإسترخاء تحت ظل الشماسي الملونة، والتمدّد على كراسي الإستلقاء، كان هؤلاء الناس يستعيضون عنها بالنزول إلى شاطئ “الرملة البيضاء” المجاني، الذي أطلق عليه البيروتيون إسم “السان باليش”(!)، كإشارة مسلية للدلالة على مجانيته، دون أن يخلو الأمر من التهكم والطرافة في نفس الوقت. بالنسبة للمسابح الخاصة، التي حمل كثير منها أسماء القديسين، والتي لا تبعد عنه أكثر من عدد قليل من الكيلوميترات…

فهذا العظيم الأزرق، الذي إكتسب زرقته من صفاء السّماء وجمالها، والمنطلق من شاطئ ذات رمال بيضاء ذهبية، وُجد للناس جميعاً، لا سيّما البسطاء منهم، لا أحد يملك البحر ولا أحد يستطيع أن يضع له نظاماً خاصاً به.. روح التجدّد وذهاب الموج وعودته تذكّر الناس الطيبين عن أنه ملك التجديد، وغاسل أدران الحياة دائماً وأبداً، كيف لا؟! وهم الباحثين عن أمل جديد وإنشراح لرؤية الماء…

فالحياة بالنسبة لهم “ماء وضوء ونسمة”، حيث يأتيهم الفرح من على شط “الرملة البيضاء” مثل أسراب الأمواج المبتسمة المتدفقة إلى الشاطئ، مكان جلوسهم، ذلك الشاطئ الذي رسموا بدعسات أقدامهم المتناسقة والهادئة على رماله لوحة فنية تعبّر عن حياتهم اليومية المنسجمة والمنضبطة مع موسيقى صوت الأمواج المتراقصة على أنغام الرياح التي تلامس زبدها، تحت أشعّة الشمس التي تشبه سنابل القمح المداعبة لشعر فتاة ذهبيّ أصفر لامع، تطيب النفوس عند رؤيته…

فعلى هذا الشاطئ، كان البسطاء من الناس العاديين الوافدين من أحياء بيروت الشعبية، يتأملون البحر، وهو يأخذ ما يجول في داخلهم من هموم الحياة، مع كلّ موجة تأتي وتذهب وتعلو وتنخفض مع تكرار المدّ والجزر، كأنها تحمل معها الإبتسامة والفرح، مبدّدة الملل والضجر، ومبشرة بحياة متجددة، بعدما تكون قد غسلت رواسب التعب والعناء والفراغ، رغم الصخب الذي يكتنف أهداب مدينتهم…

وجهة البيروتيين للتمتع بالبحر.

كان شاطئ “الرملة البيضاء” وجهة العائلات الفقيرة، ليشعروا بإنتمائهم إلى مدينتهم “المتوسطية” ولتلامس أجسادهم الكائظة المتعبة بحرها الذي طالما تغنوا بروعته وجماله، ولترتطم بأمواجه المتدفقة من بعيد.

لم يكن هناك “شاليهات” ولا “كابينات”، ولا مظلات ملونة ثابتة لا من قماش ولا من قش، ولا غرف لتبديل الملابس، ولا حتى “دوشات” لغسل أجسام الرواد من الرمال التي “تمرمغوا” بها وإزالة ملح مياه البحر التي جفت عليها!

بل كان ل “السان بلاش” نظام خاص به من الفوضى المنظمة غير المتفلتة، هو أقرب إلى العرف أو الإتفاق بالتراضي “جانتلمان”، (هذا إذا إستثنينا أبراج المراقبة المخصصة لرجال الإنقاذ، للتدخل عند حصولة أية حالة غروق)، حيث أن رواد الشاطئ أنفسهم، ودون تنسيق فيما بينهم كانوا ينظمون عملية إنتشارهم وتحديد الحيز الخاص بهم، من خلال حجز مكاناً لهم على الشاطئ بغرس مظلة أحضروها معهم (غالباً ما تكون “دعاية” لإحدى شركات الدخان أو المرطبات)، إضافة إلى وضع المناشف على الرمل، وإلى جانبها براد صغير بداخله الثلج المكسر لتبريد ما أحضروه معهم من زجاجات مياه وفاكهة وبعض “السندويشات”، فتتحول هذه المساحة إلى ملكية خاصة مؤقتة حتى مغيب الشمس، حيث يجتزئون من الشاطئ أماكنهم، ولا أحد يهتم لخصوصية الآخر، فلا شيء يجمعهم إلا ظروفهم المعيشية وزرقة البحر …

فكان “السان بلاش” يعيش حالة من الصخب والحيوية، فترى شباب يتلصصون خلسة بنظراتهم عن بعد على الصبايا اللواتي إلتصقت ثيابهن بأجسادهن بعدما غطسن في المياه (إرتداء “المايوهات” لم يكن محبذ في تلك الفسحة الشاطئية)، وآخرون يلعبون كرة القدم أو الطائرة الشاطئيتين، وبعضهم يتبارزون في مواجهة تيارات الأمواج التي لا تخلو من الخطورة، كما أن مجوعات منهم “يفتون ضق شدّة” أو يتبارون في لعب طاولة الزهر، حيث تعلو أصواتهم إما بسبب “التزريك”، أو الشماتة بالخاسرين، أو بسبب إتهام بعضهم بالغش.

نساء وأطفال السان بلاش!

.. أما في المقلب الآخر الخاص بالنسوة، فكن يضعن الشراشف والمناشف بشكل خيم مؤقتة لزوم حجب أنظار المتطفلين بنظراتهم الخبيثة، حيث يقمنّ خلفها “بترتيب “القعدة”، فينصبنّ الكراسي (التي تفتح وتغلق)، ويضعنّ طاولة “بلاستيكية” في الوسط، يُفرش عليها شرشف قديم لوضع البزورات، وصحون الفاكهة الصيفية، ويعمرنّ “الأراكيل”، فتصبح الجلسة مهيأة، لتبدأ بتبادل أطراف الحديث، فتتحوّل شيئاً فشيئاً إلى تركيب “المقلة” (الغيبة والنميمة)، لكن دون إلحاق الأذى بغنيمتهنّ، حيث يقتصر الإستهداف على التسلية والمداعبة والطرافة،(!) بهدف اللهو والتسلية، إلى أن تصبح “قعدتهم” في وقت لاحق إلى طربية-“نشازية” بإمتياز، حيث غالباً ما تُحضر إحدهن “طبلة” لزوم الإيقاع، ليزداد النشاز نشازاً، عندما يبدأن بالغناء المصحوب بنقرات الطبلة، مقرونة مع “فتلة” رقص من قبل الصبايا، للفت أنظار الستات اللواتي يبحثنّ عن شريكة عن عروس لأحد أبنائهن، (بركي بيجي نصيبهن)!

من جهتهم الأولاد الذين “تلفح” الشمس وجوههم وأجسامهم الفتية، أيضاً لهم طقوسهم البحرية، صحيح أنهم يفضلون قضاء أغلب وقتهم في مياه البحر “مبلعطين” وسابحين، فما أن يطلعوا من المياه حتى يهرعون إليها مجدداً، ولا يثنيهم عن ذلك إلا عندما يتوزعون على فريقين ليلعبوا كرة القدم، ليس بالضرورة بواسطة الكرة الخاصة بها (ذات المواصفات الفنية)، بل يكفي أن تكون بحوذتهم “طابة” لمزاولة اللعبة، وإذا لم تتوفر فيستعيضون عنها بأي قارورة أو عبوة فارغة، وهم غالباً ما يكونون اللاعبين والحكّام في نفس الوقت، مما يتسبّب بالتشاجر فيما بينهم، فتصدح أصوات “خناقاتهم” ومشاجراتهم حول مدى صحة ما يحتسب من أهداف و”فاولات” و”بنالتي” إلخ…

في هذا الوقت كان يجول بين تجمعات مرتادي الشاطئ الباعة المتجولون، كل واحد منهم ينادي على بضاعته بكلمات مسجعة ومنغمة، كوسيلة لجذب الزبائن، فهذا يبيع “الكازوز” البارد (المشروبات الغازية)، وذاك يبيع “الجيلاتي” (البوظة)، وآخر يبيع “السندويشات”، وبائعو الكعك و”القليطة” أيضاً كان الشاطئ فرصة لهم بحثاً عن رزقهم، حتى أن قوارير المياه والثلج كان لهم بائعيهم…

كذلك، فإن شاطئ “الرملة البيضاء” كان مسرحاً لطقس بيروتي تراثي عريق، يتمثل بالإحتفال الشعبي البيروتي بذكرى “أربعة أيوب” خلال شهر نيسان من كل عام، حيث كان ينصبون الخيم و”العرازيل” إحتفاءاً بهذه المناسبة، المقرونة بحلوى “المفتقة” التي ترمز في المعتقد الشعبي البيروتي إلى صبر النبي أيوب، نظراً للوقت والجهد الكبيرين الذي يستغرقه إعدادها وتحضيرها، حتى “يفقص السارج”…

لا بد أخيراً من الإشارة بأن شاطئ “الرملة البضاء” كان يشكل نظاماً متكاملاً للكثير من الكائنات البحرية، وأهمها السلحفاة البحرية التي بإمكانها وضع بيوضها في هذه الرمال التي أصبحت نادرة الوجود على طول الشاطئ اللبناني، كما هي مهددة بالانقراض نتيجة التدمير الممنهج لبيئتها وبسبب التلوث البحري. كذلك يسكن فيها السرطان الرملي وأسماك “الراي”، إضافة إلى كونها مكاناً لتكاثر بعض الأصداف.

المساحة المتغيرة ل”الرملة البيضاء”

شاطئ “الرملة البيضاء” المترامي جنوبي بيروت، ذات الرمال البيضاء، مقابل الرمال الحمراء المحيطة به حتى منطقة خلدة جنوباً، الذي يبدو لنظاره كأن لا بداية له ولا نهاية، كان يتشكل من الرمال البحرية المترسبة قرب أو على قاعدة صخرية، حيث أنه كان يمتد تاريخياً لأكثر من عشرة كيلومترات متواصلة تقطعها بعض الصخور الرسوبية وغيرها في بعض الأمكنة. ويقال أن مصدر هذه الرمول التي يختلف عمقها من مكان إلى آخر في تلك المنطقة هو الصحاري الأفريقية، والأرجح مما كان يجلبه نهر النيل من أتربة تتحرك مع التيارات البحرية، حيث كانت “الرملة البيضاء” عبارة عن بيئة طبيعية رائعة لكثبان الرمل التي كانت مترامية على طرف بيروت تنتظر سكانها ليتمتعوا بها.

يعتبر الباحثون أن هذا الشاطئ هو أكثر المواقع العائدة للعصر الحجري إمتداداً وأهمية… وتظهر صورة مأخوذة من الجو في العام ١٩٣٩، أن رمال منطقة “الرملة البيضاء” كانت تصل إلى ما يعرف اليوم بمنطقة “الأونيسكو”، ويخترقها رأس من بعض الأراضي الزراعية والمنشآت من منطقة “المزرعة” و”وطى المصيطبة”، لتمتد الرمول خلفها من جديد وصولاً إلى أطراف حيّ “قصقص” و”حرج الصنوبر”.

ويروي بعض كبار السن أن منطقة الرملة البيضاء والجناح وبئر حسن كانت خلال تلك الفترة تعتبر موحشة ومسرحاً “للواوية”. ويقال إن بعض أهالي بيروت من الملاكين كانوا يورّثون بناتهم في تلك المناطق بينما يعطى الذكور من الأولاد حصتهم في المناطق الأغلى ثمناً من “رأس بيروت”، “البسطة”، “عين المريسة” و”المزرعة”!

وتكشف بعض الصور المأخوذة من الجو منذ عشرات السنين إلى أن شاطئ الرملة البيضاء كان غير مستقر لناحية مساحته وكمية الرمال الموجودة فيه، وهذا الأمر يظهر بوضوح حتى خلال ثمانينيات القرن العشرين، وتحديداً العام 1982 حيث كانت مساحة الشاطئ أقل بكثير مما هي عليه اليوم في العديد من النقاط، وذلك أن المنطقة كانت معرّضة للكثير من التيارات البحرية التي تُدخل الرمال وتخرجها.

تحولات الشاطئ وبناء الكورنيش.

عرف شاطئ “الرملة البيضاء” تحوّلات جذريّة، إثر تعاقب عمليّات الضم والفرز منذ أربعينيات القرن الماضي، وتعديل المراسيم المتعلّقة بالواجهة البحريّة لزيادة الاستثمار، على حساب حق الناس الطبيعي في الوصول الى الشاطئ، ويظهر ذلك جليّاً في مقاربة الخرائط والصور الجويّة بتسلسل.

فالخريطة الصادرة عن سلطات الانتداب عام 1932 تظهر أن مساحة الشاطئ الرملي كانت أكبر بكثير مما هي عليه اليوم، وأنّ عقارات الـ”إدن روك” لم تكن يوماً صخريّة، بل كانت في تلك الحقبة شاطئاً وهضبةً رمليّاً عامّاً! ومع نهاية الحرب العالمية الثانية وبدايات الخمسينيات، بدأت ملامح تحوّل كبير للحياة في بيروت والتمدد العمراني جنوباً وبدأت أسعار الأراضي بالارتفاع، بل أضحت من أرقى مناطق العاصمة.

وقد تم شق كورنيش بحري في منتصف الخمسينيات يستكمل الكورنيش البحري الممتد من عين المريسة حتى الروشة.

هذا الكورنيش هو الذي حدد المنطقة العاشرة من بيروت التي تضم غالبية الأملاك العامة البحرية بعدما قضم أجزاءاً كبيرة منها، حيث يمكن من خلال خريطة رسميّة تعود إلى سنة 1965، تحديد حدود مياه البحر (وفقاً للقرار 144/1925)، إذ كان لافتاً أن حدود العقارات “المتّصلة بالشاطئ” كانت تقع تحت خط حدود البحر.

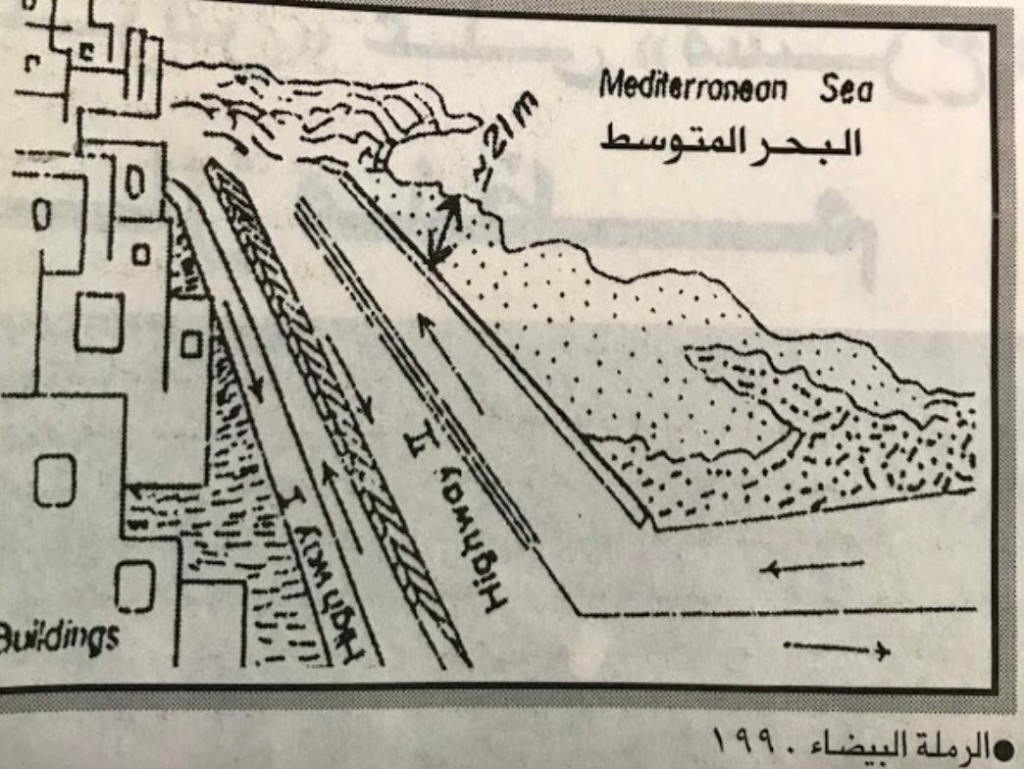

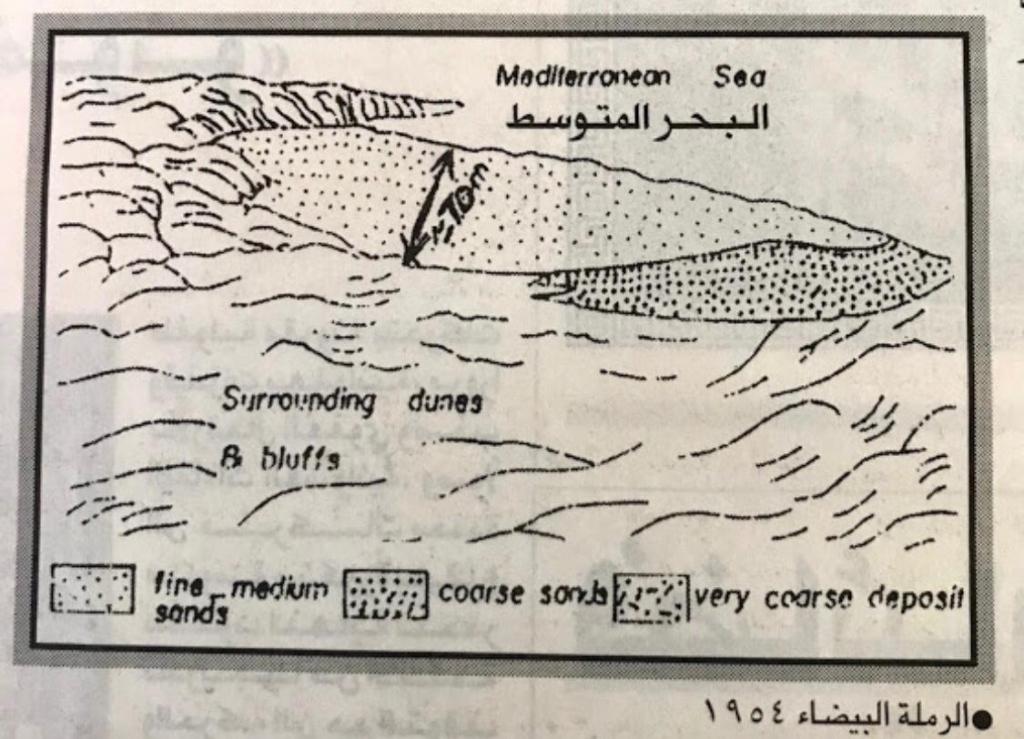

كذلك تظهر الصور الجويّة وخرائط من الستّينيات موقع حائط الكورنيش البحري الذي يفصل العقارات الخاصة عن الأملاك البحرية العامة. وتظهر الخرائط أن الحائط كان يمر وسط العقارات العائدة لل “إدن روك”، وكانت تصل إليه المياه، كما حدّدت حدود البحر لعام 1955. وفي مقارنة لصورتين مأخوذتين لشاطئ “الرملة البيضاء” العام 1954 والعام 1990، كان عرض الشاطئ في الخمسينات يناهز السبعين متراً، زُمَّ في أوائل التسعينات بما يقارب الخمسين متراً، فأصبح حالياً نحو واحداً وعشرين متراً فقط، وذلك من جراء الإستيطان والإستخدام الجائر والعنفي للشاطئ، وقلة الإكتراث بآثره البيئة!!! فضلاً عن عوامل الضغوط التي تتزايد مع السنين من قبل الطبيعة، حيث أن الأمواج التي تلطم الشط تقضمه وتقلصه بشكل تراكمي مع مرور الزمان…

خطر زوال الشاطئ!

شاطئ “الرملة البيضاء” اليوم تتنازعه الأنباء المتضاربة والمقلقة فيما إذا سيبقى على حاله مسبحاً شعبياً للعموم، أو سوف تقضي عليه مشاريع الإستثمار العقاري. لذلك فهو لا يزال مجهول المصير، لأنه رسمياً ليس ملكاً عاماً، فقط مجرد الوصول إليه مجاني!

وما يزيد القلق والخوف على ديمومته ومستقبله ما يعانيه الشاطئ من الإهمال المتعمد وتلوثه من جراء المجاري غير المعالجة مياهها الآسنة التي تصب فيه من الأحياء المجاورة، وتكاثر النفايات التي تحملها الرياح والتيارات من مكب نفايات كوستا برافا في الشويفات! وذلك بفعل غياب الرعاية والإهتمام من قبل الدولة والبلدية في جعله شاطئاً عاماً آمناً ونظيفاً، على غرار أمثاله من الشواطئ العالمية، لا سيما “المتوسطية” التي تصحو وتنام على تفاعلها مع البحر، حيث تهتمّ بلدياتها بإبقائها نظيفة، وحراستها وحمايتها من التعدي، وينمو على خطّ مواز لها (ضمن مسافة يفرضها القانون) عدد لا يحصى من المقاهي والمطاعم والأكشاك وأماكن لعب ولهو الأطفال، التي تحشد الزبائن من أولى ساعات الصباح حتى أواخر ساعات الليل، فتتفاعل مدنها مع إنفتاحها على البحر، وليس كما هي حال بيروت التي تدير ظهرها إلى البحر!

إن البقاء متفرجين على تقصير السلطات والمجتمع البيروتي حيال ما يتعرض له شاطئ “الرملة البيضاء”، فلن يبقى للبيروتيين شاطئاً يتنعمون به… وخير مثال حيٌ بيننا، أنه كان لبيروت عشرة جيوب شاطئية يتمتع بها سكان المدينة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، لم يبق لهم سوى جيب واحد، هو رئتهم الوحيدة على البحر في بقعة إسمها “الرملة البيضاء”.. التي هي تحت خطر الزوال!

________

*إعلامي وباحث في التراث الشعبي. عضو جمعية تراث بيروت.